Spatiotemporal control of the fibroblast growth factor receptor signals by blue light

국내 연구진이 빛을 이용하여 세포 내 ‘섬유아세포 성장인자 수용체(FGFR1)’의 신호 전달을 원격 조정할 수 있는 원천기술을 개발하는데 성공했다.

이번 연구 성과는 중요한 생명현상들을 약물처리 없이 빛으로만 조절할 수 있다는 점에서 획기적이며 앞으로 혈관의 발생 과정이나 암 전이 연구 등에 유용하게 활용될 것으로 기대된다.

※ 섬유아세포 성장인자(Fibroblast growth factor)란 세포의 생존과 발달, 세포이동 등 세포의 다양한 기능에 관여하고 있는 단백질이며, 세포를 둘싸고 외부 신호를 세포 안으로 전달하는 막 단백질 수용체(Receptor)라 한다.

연구진은 빛을 주는 빈도, 지속성, 강도 등에 따라 섬유아세포 성장인자 수용체1의 신호 전달을 자유자재로 조절할 수 있음을 밝혔다

연구진은 섬유아세포 성장인자 수용체1(FGFR1)을 광유도 단백질과 결합시켜 빛으로 수용체의 움직임을 조절하는 기술을 개발하고 이를 광활성 섬유아세포 성장인자 수용체1(optoFGFR1)이라 명명했다.

신호 전달을 통해 세포의 극성, 이동 등 중요한 생명현상들을 약물처리 없이 빛으로만 조절할 수 있으며 모든 과정을 단지 빛을 켜고 끄는 것으로 매우 쉽게 처리할 수 있다는 사실을 확인하였다.

또, 특정 위치에 지속적으로 빛을 줄 경우 그 부위로 세포가 모여드는 광주성(光走性)과 유사한 세포의 움직임을 유도할 수 있었다.

이번 연구 성과는 세계적 권위 저널 셀(Cell)의 자매지 ‘케미스트리앤드바이올로지(Chemistry & Biology, IF 6.157)’誌에 실렸고(온라인 6.26), 연구성과의 우수성을 인정받아 7월호 시사평(preview)에서 소개됐으며, 표지 논문으로도 선정됐다.

* (논문제목)

청색광에 의한 섬유아세포성장인자 신호의 시공간적 조절(Spatiotemporal control of the fibroblast growth factor receptor signals by blue light)

* (제1저자)

IBS 인지 및 사회성 연구단 김누리 박사, KAIST 생명과학과 김진만 박사과정생

* (교신저자)

IBS 인지 및 사회성 연구단 허원도 그룹리더(KAIST 생명과학과 부교수)

이번 연구는 기초과학연구원(IBS, 원장 직무대행 신희섭) 인지 및 사회성 연구단(단장 신희섭)의 허원도 바이오이미징 그룹리더(KAIST 생명과학과 교수) 연구팀이 수행했다.

허원도 교수는 “현재 광활성 섬유아세포 성장인자 기술을 이용하여 여러 가지 동물 모델에서의 세포 극성 및 이동 연구를 진행 중”이라며 “궁극적으로 지금까지 기술로는 밝히기 어려웠던 단일 세포 내 신호 발생과 되먹임 현상(feedback)이나 복잡한 발생 과정 등을 규명하기 위한 연구를 이어갈 것”이라고 전했다.

허원도 교수는 “현재 광활성 섬유아세포 성장인자 기술을 이용하여 여러 가지 동물 모델에서의 세포 극성 및 이동 연구를 진행 중”이라며 “궁극적으로 지금까지 기술로는 밝히기 어려웠던 단일 세포 내 신호 발생과 되먹임 현상(feedback)이나 복잡한 발생 과정 등을 규명하기 위한 연구를 이어갈 것”이라고 전했다.

한편, 허원도 교수는 6월 한 달 동안만 광유전학(optogenetics) 분야 연구로 세계적 권위의 저널인 네이처 메소드, 네이처 커뮤니케이션즈, 케미스트리앤드바이올로지에 잇달아 논문을 게재하는 등 이 분야 연구를 선도하고 있다

허 교수는 2008년 KAIST생명과학과 교수로 재직하면서부터 식물광수용단백질을 이용하여 광유전학 분야 및 바이오이미징 분야의 다양한 원천기술을 개발하는데 주력해왔다. 2013년부터는 IBS 인지 및 사회성연구단에 바이오이미징 그룹리더로 참여하면서 광유전학 기술 개발에 박차를 가하고 있다.

연 구 결 과 개 요

Spatiotemporal control of the fibroblast growth factor receptor signals by blue light

Nury Kim, Jin Man Kim, Minji Lee, Cha Yeon Kim, Ki-Young Chang and Won Do Heo

(Chemistry & Biology, published 26 June 2014)

세포막에는 다양한 수용체가 존재하며 중요한 세포내 기능과 밀접한 연관이 있다. 수용체를 연구하기 위한 기존의 방법은 많은 경우에 약물을 처리해서 수용체를 연구해 왔다. 하지만 약물을 처리할 경우 목표물 특이성이 낮기 때문에 그로인한 부작용이 많았다. 또한 세포내 원하는 부위만 국부적으로 활성 시킬 수 없었기 때문에, 세포내 역동적인 신호전달 과정을 정량적으로 분석하는 데에는 한계가 있었다.

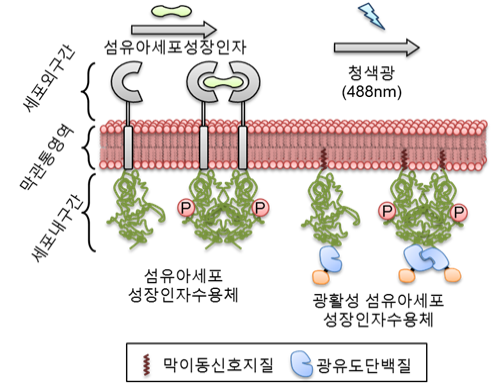

이러한 한계점들을 극복하기 위해 본 연구에서는 빛으로 수용체의 활성을 조절하는 새로운 기술을 개발하였다. 특히 섬유아세포성장인자수용체1(FGFR1)의 세포내 부분의 말단에 청색 빛에 반응하는 단백질을 결합시켜, 빛에 반응할 수 있는 수용체를 만들어 이를 광활성 섬유아세포 성장인자 수용체(optoFGFR1)라 명명했다.

이 기술의 특징으로는 한 번의 빛을 조사하게 되면, 일시적인 세포내 신호 활성이 일어나게 되고 반복적인 또 다른 빛의 조사를 통해 가역적으로 조절 받을 수 있었다. 지속적으로 빛을 반복하여 조사할 경우 세포내 신호 활성은 오랜 시간동안 유지되었고, 세포 내에서 신호의 강도를 다양한 조사 시간 및 빈도를 이용하여 조절할 수 있었다. 빛을 이용하여 세포의 일부에 자극을 주었을 때 세포의 극성이 가역적으로 변화하는 것과 일부 공간에 지속적으로 빛을 줄 경우 광주성과 유사한 세포의 움직임을 유도할 수 있음을 관찰하였다.

이러한 빛으로 조절가능한 수용체로 생체 내 또는 생체 밖에서 시공간적으로 하위신호전달을 조정하여 여러 생물학적 기작을 더 가까이서 규명 하는데 큰 도움을 줄 것이라 기대한다.

용 어 설 명

1. 섬유아세포 성장인자(Fibroblast growth factor)

세포의 생존과 발달, 세포이동 등 다양한 기능에 관여하고 있는 단백질이다. 여러 성장인자 중 가장 많은 종류로 되어 있고 각 섬유아세포 성장인자에 반응하는 섬유아세포성장인자수용체 군이 존재한다.

2. 수용체(receptor)

세포막에 존재하는 막 단백질로 각각의 수용체는 특이적인 외부 인자와 반응하여 그 신호를 세포 내로 전달시키는 특성을 갖는다. 이렇게 활성된 신호는 세포 내 여러 가지 기능을 담당해 조절하게 된다.

3. 광유도 단백질

식물은 광합성 등의 기능을 수행하기 위해 빛에 반응하는 단백질을 가지고 있으며, 본 연구에서는 애기장대(Arabidopsis thaliana)에 있는 크립토크롬2(Chryptochrome2) 단백질을 사용하였다. 크립토크롬2 단백질은 청색광에 특이적으로 반응하여 빛에 의존적으로 상호작용 하여 이합체 혹은 다중체를 형성한다.

4. 세포 극성과 이동 (Cell polarity and migration)

세포가 안과 밖, 혹은 이동 경로나 방향 등 특정 방향을 결정하는 성질과 그 결과물로 나타나는 세포의 성질로 광활성 섬유아세포성장인자는 이것을 빛을 켜고 끔에 따라 가역적으로 조절이 가능하며, 원하는 시간, 원하는 위치에서 마음대로 조절할 수 있다.

5. 케미스트리앤드바이올로지(Chemistry & Biology)지

셀 프레스가 발간하는 세계적인 과학전문지 ‘셀(Cell)’의 자매지이며 화학 및 합성생물학 연구 분야를 다루고 있는 저널로 피인용지수(Impact Factor)는 6.157이다.

그 림 설 명

1. 광활성 섬유아세포성장인자수용체(optoFGFR) 기술

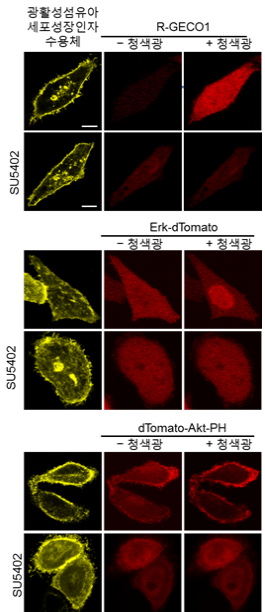

일반 섬유아세포성장인자수용체는 수용체 특이적인 생체작용물질과 결합하면 세포내로 활성 된 신호를 전달시키게 된다. 일반적인 수용체 하위신호의 종류로는 ERK, AKT 그리고 칼슘신호가 존재한다. 광활성 섬유아세포성장인자수용체는 이러한 수용체의 성장 인자 결합 부위를 제거하고 신호 전달 기능이 있는 말단에 세포막 부착을 위한 막이동신호지질 신호단백질서열과 광유도 단백질을 결합시켜 빛이 조사 되었을 때, 생체작용물질이 존재하지 않더라도 하위 신호를 전달할 수 있게 디자인 하였다.

이러한 광활성 섬유아세포성장인자수용체의 신호 활성 기능을 확인하기 위하여 암세포인 HeLa 세포주에 여러 신호 전달 체계의 생체 활성 표지 인자와 함께 형질주입하여 실험을 진행하였다.

빛을 이용한 신호 활성시 하위 신호중 하나인 칼슘의 경우 칼슘 농도가 올라가게 되면 형광 신호가 강해지는 GECO1 생체표지자 신호를 통하여 확인하였고, ERK신호의 활성은 ERK 신호 활성 표지인자에 의해 신호가 활성 되면 세포 내 위치가 핵으로 들어가게 되는 것으로 확인하였다. 마지막으로 AKT 신호의 경우 활성화되면 AKT 신호단백질이 세포막으로 이동하는 현상을 이용, 이를 통해 개발 된 광활성 섬유아세포성장인사수용체의 세 가지 하위 신호들의 활성을 모두 확인할 수 있었다. 또한 섬유아세포성장인자수용체 활성 저해제인 SU5402를 처리한 군에서는 하위 신호의 활성이 억제되는 것으로 보아, 이러한 하위 신호 활성은 섬유아세포성장인자수용체 특이적인 것을 확인하였다.

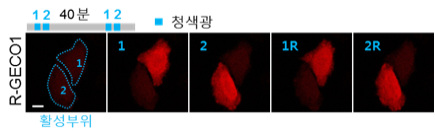

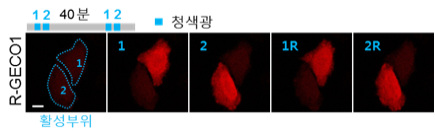

2. 광활성 섬유아세포성장인자수용체를 이용한 하위 신호전달 형태 조절

광활성 섬유아세포성장인자수용체를 발현하는 세포에 빛을 주고, 칼슘신호 활성 표지인자인 R-GECO1으로 칼슘신호의 활성을 측정하였다. 이 칼슘신호 활성 표지인자는 세포내 칼슘의 양이 많아지게 되면 그 형광 강도가 증가하게 된다. 일정 시간 간격을 갖는 연속적인 빛을 조사하면 광활성 섬유아세포성장인자수용체를 통한 하위 신호 역시 가역적으로 활성 됨을 확인하였다. 또한 세포 특이적으로 활성을 조절할 수 있다는 사실 역시 확인하여, 섬유아세포성장인자수용체의 하위 신호를 시공간적으로 자유롭게 조절할 수 있다는 것을 알 수 있었다.

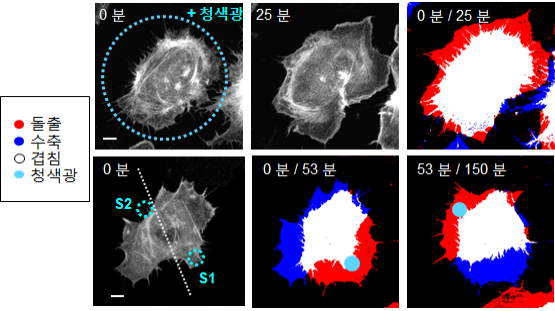

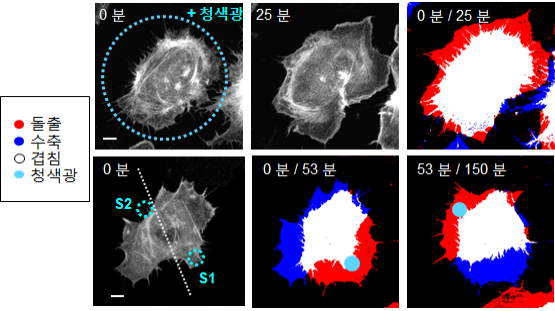

3. 광활성 섬유아세포성장인자수용체를 이용한 세포 극성 조절

섬유아세포성장인자에 반응하여 극성이 유도되는 성질을 이용해 세포의 형태 변화를 유도할 수 있었다. 개발한 광활성 섬유아세포성장인자수용체를 발현시킨 뒤, 청색광을 전체적으로 조사 하였을 때와 국소적으로 처리하였을 때의 세포 모양을 비교하였는데, 국소적으로 활성화를 시켰을 때 모습이 변화함을 확인하여 세포의 극성을 유도할 수 있음을 보일 수 있었다.

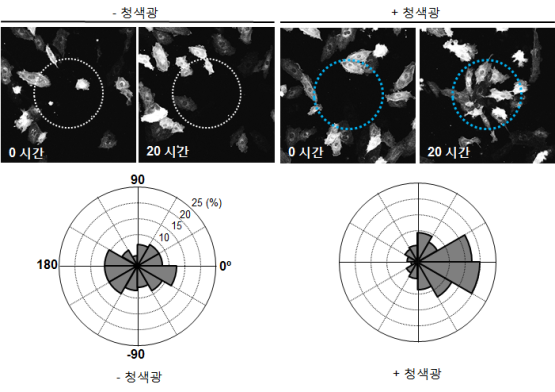

4. 광활성 섬유아세포성장인자수용체를 이용한 세포 이동 조절

세포에서의 극성 유도가 세포의 이동에까지 영향을 미칠 수 있기에 이것을 인간 탯줄 동맥 혈관 내피 세포를 사용하여 광활성 섬유아세포성장인자수용체에 의하여 세포의 이동을 유도할 수 있다는 것을 확인 할 수 있었다. 광활성 섬유아세포성장인자수용체를 발현하고 있는 세포들이 빛을 조사하고 있는 부분으로 모이고, 그 과정에서 세포의 이동 방향이 빛을 향하게 변화한다는 것을 확인하였다. 이것을 통하여 섬유아세포성장인자수용체의 신호가 세포의 극성을 조절하여 이동을 유도한다는 사실 역시 알아낼 수 있었다.